Crítica: Elvis

Se existe a tal juventude, como temos conhecimento, a rebeldia, a transgressão, o conflito de gerações e, principalmente, o poder de consumo e influência, devemos tudo aos anos 1950. Até ali, um homem de 14 anos já era um homem e uma mulher na casa dos seus 15 e 16 anos se já encontrava o “amor” da vida poderia casar-se. Essa revolução de costumes, atitudes e direito de voz tem muita influência de dois ícones. O primeiro James Dean, com seu estilo rebelde sem causa, o jeito outsider de ser e, devido ao sucesso de seu filme Juventude Transviada, fez uma geração de garotos se inspirarem nele e um bocado de garotas quererem namorá-lo. E outro que inventou a juventude era um branquelo com voz forte e remelexo hipnotizante. Esse ex-caminhoneiro, filhinho da mamãe, com influência direta da música negra e gospel, foi Elvis Presley. Não podemos desassociar juventude, consumo e estilo do nome de Elvis. Mesmo quase 50 anos da sua morte, Elvis ainda provoca, atiça e mexe com o planeta, e nessa semana chega aos cinemas sua tão aguardada cinebiografia musical, com direção de Baz Luhrmann, falo de Elvis (idem, 2022).

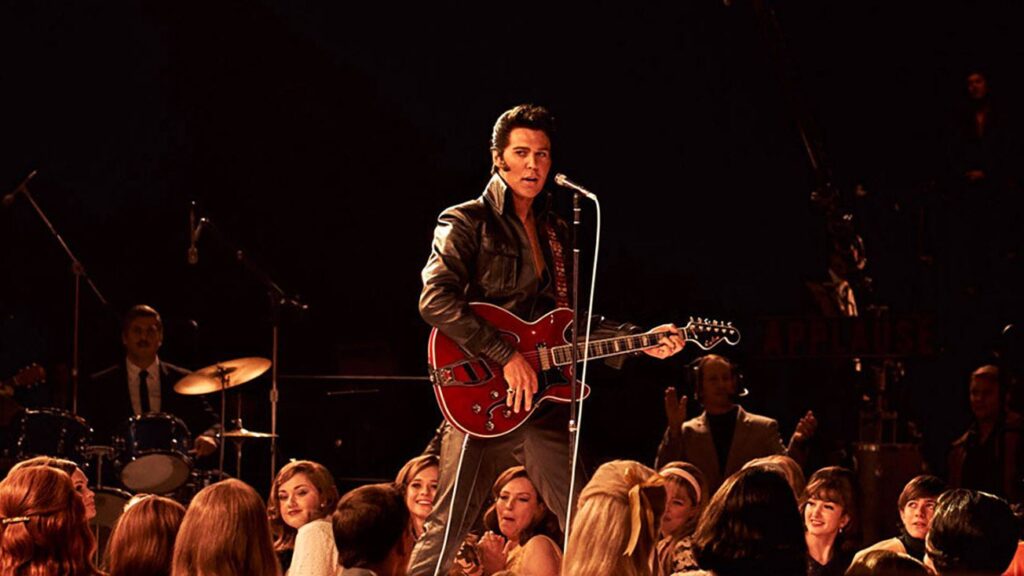

A sinopse é simples, conta a vida de Elvis Aaron Presley, garoto branco de Tupelo, com infância difícil, que em 1954, já um caminhoneiro, mudou o mundo com uma gravação em homenagem à mãe nos estúdios da Sun Records. O filme conta sua trajetória do ponto de vista do polêmico Coronel Parker, seu empresário desde os primórdios, e mostra sua vida, obra, medos, amores e, principalmente, canções que embalaram décadas, e sua dependência extrema da influência do seu empresário, das suas pílulas e seus traumas. Enfim, a vida de Elvis Presley.

Chega a ser covardia, em um emaranhado de filmes ruins no cinema, falar dessa obra genial de Baz Luhrmann. A espera de anos valeu cada segundo e esse épico sobre a vida de um ser humano genial, genioso e extremamente talentoso vale praticamente cada minuto de suas quase três horas de duração. O australiano nos dá um show frenético, visual, visceral e luminoso de duas décadas da carreira de Elvis, e quase um recorte de três décadas de uma América que mudou demais nesse período. Abusando de cenas com três ou quatro telas, narrações arrojadas e uma montagem esplêndida, além de uma reconstituição de época incrível, vemos a história do super-herói sem poderes, que era Elvis e seu vilão preferido, que era o Coronel Parker. Está praticamente tudo ali, seu batismo de som quando teve sua infância regada a Rhythm and Blues, música gospel e country. Sua paixão quase edipiana pela mãe, seu sucesso estrondoso, o poder da fama de Elvis na revolução das mulheres, que o viam como um símbolo sexual com duas danças excitantes, aflorando a libido e provocando a fúria dos conservadores, sua fase militar, o romance com a Priscila, os filmes idiotas que era obrigado a fazer, e como sua vida começou a mudar conforme o mundo mudava, sua volta triunfal em 1968, e sua fase ao mesmo tempo genial e melancólica na cidade de plástico Las Vegas, quase um retrato de seu início do fim. Tudo isso embalado por muita droga, digamos lícita, exaustão, carência e muita paranoia de um ser humano que era doente, extremamente cobrado, mas que seu talento e perfeccionismo o transformaram num ídolo. Baz mostra tudo isso a sua maneira peculiar, mas que faz não nos desprendermos do filme um só instante.

Quanto às atuações, Austin Butler hoje já é candidato ao Oscar de melhor ator. Pena que estamos em julho e algum abacaxi da Amazon pode surgir com jabá e premiar um ator minúsculo, mas Austin não se transforma em Elvis, ele faz o seu Elvis, fugindo de um cosplay do Rei, ele dá sua alma a um personagem tão complexo e perturbado, tão humano e tão herói, e Butler além de cantar em algumas passagens, incorpora Elvis, com seus trejeitos, danças, caras e bocas, às vezes parece uma mistura de Val Kilmer em Top Secret com Johnny Depp em Cry Baby, mas ambos são referências e tantas na composição do Rei do Rock. E Tom Hanks mais uma vez mostra por que é talvez um dos melhores atores das últimas décadas e nos transmite uma cara até humana, dentro do possível, do Coronel Parker, aquele que com seus poderes de persuasão dominou, abusou e explorou Elvis, mas também foi responsável por transformar Elvis na lenda que se tornou. Mais um show de Hanks em um papel de um personagem tão emblemático e polêmico. Sobre atuações podemos ficar por aqui, o filme é dos dois, um embate de Butler x Hanks, sucesso x negócios, submissão x dominação.

Claro que o roteiro dá uma passada de pano na fase mais careta e conservadora de Elvis, quando ele pessoalmente foi de encontro ao Nixon e queria ser uma espécie de xerife antinarcóticos da América, e seu relacionamento com a Priscila foi um pouco superficial, e até o próprio envolvimento do pai dele, que também explorou muito o filho, foi deixado um pouco de lado, mas é uma visão de Baz e Jeremy Doner, que cunharam a história e criaram o roteiro se juntando a Sam Bromell e Craig Pearce, que tem o mérito de contar a história que todo mundo conhece, que bem filmada, com uma montagem incrível, edição e tanta e com o toque de Baz, consegue emocionar. As cenas do primeiro show de Elvis que Parker assiste, é uma aula de cinema, as colagens de That’s All Right Mama em três quadros, e a reconstituição perfeita dos shows em Las Vegas, principalmente a cena em que ele ensaia com a banda é de encher os olhos. E logicamente, um filme de Elvis sem falar da trilha sonora que por mais de duas horas nos transborda de alegria pelo prazer de poder ouvir música boa na tela grande. O filme acerta também em não dar ares de melodrama ao final da vida de Elvis, explorando pouco seu sofrimento final, preferindo prestar sim uma homenagem a ele em uma das suas mais lindas interpretações de uma canção.

Ao sair da sessão de Elvis, comentava com colegas sobre o filme e nos perguntávamos, quando que um filme recentemente, comercial, andava provocando isso, de bater um papo pós cinema, o que podemos concluir que filme bom se discute, se comenta, faz a gente pensar, e Elvis é um desses exemplos, um filme moderno, um musical esplendoroso, com uma reconstituição primorosa, uma trilha de primeira e duas atuações soberbas de dois atores interpretando dois personagens tão importantes na história dos Estados Unidos, além de ser um recorte de uma era de mudanças de comportamento, de estilos, de prioridades, de direitos civis, de uma criação de uma juventude que ousava em juntar, ao seu modo, a música negra e a branca e fazia o mundo dançar e se apaixonar por um super-herói mais humano impossível, mas com um talento inigualável.